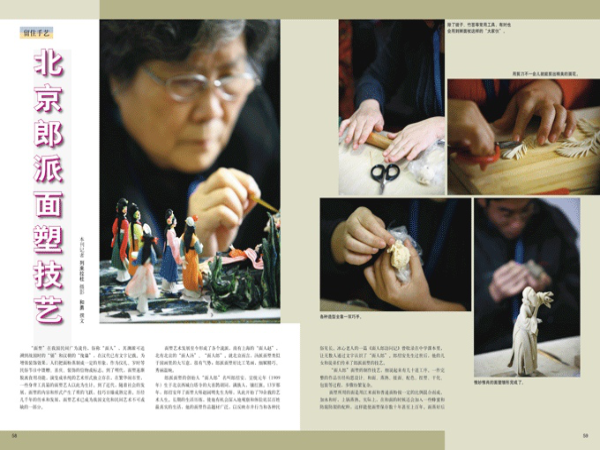

郎志丽根据《红楼梦》故事情节创作的作品,人物形态各异,栩栩如生

小小的核桃里放进了形态各异的十八罗汉

“面人郎”郎绍安给还是少年的郎志丽传授技艺

为了将郎派面塑技艺传承下去,郎志丽把自己的技艺毫无保留的传授给下一代

“面塑”在我国民间广为流传,俗称“面人”,其渊源可追溯到战国时的“俑”和汉朝的“傀儡”,在汉代已有文字记载。为增强装饰效果,人们把面粉蒸制成一定的形象,作为仪礼、岁时等 民俗节日中馈赠、喜庆、装饰的信物或标志。到了明代,面塑逐渐脱离食用功能,演变成单纯的艺术形式独立存在,在繁华闹市里, 一些身背工具箱的面塑艺人以此为生计。到了近代,随着社会的发 展,面塑的内容和形式产生了质的飞跃,技巧日臻成熟完善。历经几千年的传承和发展,面塑艺术已成为我国文化和民间艺术不可或缺的一部分。

面塑艺术发展至今形成了各个流派,南有上海的“面人赵”, 北有北京的“面人汤”、“面人郎”。就北京而言,汤派面塑类似于国画里的大写意,很有气势;郎派面塑好比工笔画,细腻精巧、秀丽温婉。

郎派面塑的创始人“面人郎”名叫郎绍安,宣统元年(1909 年)生于北京西城白塔寺的大喜鹊胡同,满族人,镶红旗。13岁那年,郎绍安拜了面塑大师赵阔明先生为师,从此开始了70余载的艺 术人生。长期的生活历练,使他有机会深入地观察和体验底层百姓最真实的生活,他的面塑作品题材广泛,以反映市井行当和各种民俗见长。冰心老人的一篇《面人郎访问记》曾收录在中学课本里, 让无数人通过文字认识了“面人郎”。郎绍安先生过世后,他的儿女和徒弟们传承了郎派面塑的技艺。

“面人郎”面塑的制作技艺,细说起来有几十道工序。一件完整的作品历经构思设计、和面、蒸熟、揉面、配色、捏塑、干化、包装等过程,步骤纷繁复杂。

面塑所用的面是用江米面和普通面粉按一定的比例混合而成, 加水和好,上锅蒸熟。实际上,在和面的时候还会加入一些蜂蜜和防腐防裂的配料,这样能使面塑保存数十年甚至上百年。面蒸好后都是原色的,各种色彩都是按需要揉进去的,只要是水溶的颜料如水粉、水彩都可以用。

郎派面塑的技法包括揉、捏、揪、挑、压、搓、滚、碾、剁、 拨、按、切等。看起来这么复杂的工序,使用的工具却非常简单: 一个拨子,一把密齿梳子再加上几根竹签和一罐白蜡。拨子多用来制作裙摆和袖褶。梳子用来做项链或人物的牙齿,把面搓成一条细线,用梳子一轧,就成了一条项链。做面塑的时候,手指头抹一些白蜡,是为了防止手指出汗把面粘起来。

不同于石雕、玉雕是在一块整料上画好轮廓后做减法,面塑是加法塑造,一点一点往上加,鼻子、眉毛做好贴上去,四肢、服饰都是这样一件件贴上去的,这是一个不厌其烦地勾勒、细致入微地 点缀的过程。以制作一个戏曲人物武将来说,武将头盔上的雕花纹路,麾旗上的精细图案,战袍上的细小褶皱,细微之处,甚至到了 双眼皮、睫毛、发髻等,这些细节无一不体现着制作的精良。郎派面塑都是一次成型,制作之前经过深思熟虑,将细节了然于胸,这样捏起来一气呵成。制作的关键在于力度的把握,小小的面人不过几寸长,要在这样的空间内展开创作,全靠一双妙手控制力道。郎派面塑将精力集中在刻画美和神韵,让人物形象不仅有静态美,仔细端详,更有呼之欲出的动态美。

如今,郎派面塑的传承人在继承传统的同时,运用新的手法和创作,给古老的面塑艺术注入了新的生命,“面人郎”的二女儿郎志丽就是其中的代表。在勾勒人物的鼻窝时,郎志丽将“一道印 儿”的手法改良为“反复按”,使其显得更为真实和圆润。在颜料上,将以往的染布平色改为更丰富的绘画色,采用了彩绘形式制作脸谱,造型新颖。老一辈曾在核桃里边做一个面人,郎志丽能放十八罗汉进去,她把葫芦劈开作为面塑的展示空间,摆脱了盒式面塑的局限,还可以增加故事情节,在不到10厘米的半个葫芦肚里, 郎志丽捏出了《红楼梦》里的众生相。她以女性的视角观察生活, 在创作中融入女性特有的柔美和细腻,不断推陈出新,使郎派面塑作品更增添了独特的艺术魅力。

郎派面塑集美术、雕塑、服饰、化妆及造型艺术于一体,每一件作品都是面塑大师智慧与心血的结晶,其独特的艺术欣赏和收藏价值,使“面人郎”成为展现老北京民俗风情的一支奇葩。