在理县桃坪羌寨的沙朗广场上,身着盛装的村民手捧羌红、唱起山歌,欢迎远方的客人。 何海洋摄

“5·12”汶川大地震,已过去整整10年。

10年来,民族村寨旧貌换新颜。在青山绿水之间,碉楼林立,山歌飘荡,一座座少数民族特色村寨拔地而起。根据国家民委和财政部的安排部署,四川省于2009年启动了少数民族特色村寨保护与发展试点工作,随后出台了《四川省少数民族特色村寨保护与发展实施意见(2011年—2015年)》,重点从改善民生、保护特色民居、发展特色产业、传承优秀传统文化等方面入手,推动相关工作有序开展。采取少数民族特色村寨打造与灾后重建相结合的方法,对灾后重建区现有民居和古建筑进行恢复性维修建设,提升其实用功能,促进特色产业发展,引导群众增收。近年来,绵阳市北川羌族自治县曲山镇石椅村、广元市青川县大院回族乡花果村、阿坝藏族羌族自治州茂县南新镇牟托村等十余个位于灾后重建区的村庄,先后被国家民委命名为“中国少数民族特色村寨”。

10年来,特色村寨文化旅游风生水起。作为全国唯一的羌族自治县,北川县在县城迁址重建过程中,将羌族文化特点融入城市建筑风格中,打造了以北川老县城地震遗址和北川新县城为景观轴、串起民族村寨的 “北川羌城旅游区”旅游综合体,并打造了“羌茶节”“沙朗节”“望果节”等少数民族节庆品牌,全域旅游初具雏形。少数民族特色村寨建设,引导少数民族群众把优秀传统文化充分融入现代生产生活之中,既保护了少数民族特色村寨的风格,推动了民族文化可持续发展,又丰富了广大群众的文化生活,使人们因为文化旅游业的发展,获得更多在乡就业、创业的机会,获得了实实在在的好处。

10年来,生活在特色村寨里的人们团结奋进的精神面貌更加昂扬。在灾后重建过程中,少数民族特色村寨建设得到了社会各界的大力援助。当地群众把这份感激之情融入村寨建设中,在保护和弘扬优秀传统文化的同时,凝聚各族群众的力量,营造民族团结的良好氛围,让民族团结进步成为可知可感的生动实践。近年来,雅安市石棉县被国家民委命名为“全国民族团结进步创建活动示范单位”,阿坝州茂县羌族博物馆等单位被评为全国民族团结进步教育基地。

历尽天华成此景,人间万事出艰辛。走进新时代,人们的生活一定会更美好。

映秀镇

广东东莞对口援建的映秀新城美景。翟子赫摄

十载同心,涅槃重生。

今年2月,习近平总书记在阿坝藏族羌族自治州汶川县映秀镇考察时说:“我很牵挂这个地方,十年了,这里的变化我很欣慰。”

今天的映秀,天更蓝,水更清。在这里,最漂亮的是民居,最安全的是学校,最现代的是医院,最满意的是群众。

如今,映秀镇大力实施乡村振兴战略,结合实际制定了“一中心两园区”产业发展思路。以“家国情怀,培训小镇”为产业中心,依托阿坝州长征干部学院、汶川城市应急体验中心、“5·12”震中纪念馆等资源,做好行业培训、特殊培训等。同时,借助建设国家级羌族文化生态保护实验区的机遇,映秀镇主打藏族羌族特色,建设宜居小镇,还天地人间一个美丽映秀。

水磨镇

羌族妇女在汶川县水磨镇“水磨羌城”广场上载歌载舞,感谢援建者。 刘海摄

“还记得十年前你生活的样子吗?浓烟滚滚的小镇,60多家高耗能高污染的工业企业大量排放,我们的庄稼、饮水都受到污染,刚洗净的衣服还没有晾干,又落满了灰尘……洁净的空气、干净的水源、优美的环境,是我们不敢有的奢望。

还记得十年前你和家人上街赶集的经历吗?出门穿一双鞋,包里装一双鞋,走到集镇的水泥路面再拿出那双干净的鞋子换上。家家户户门口通水泥路,是我们最大的愿望……”

前不久,汶川县水磨镇在开展感恩宣讲全覆盖行动期间发出的《致全镇群众的一封信》,引起强烈反响。

现在的水磨镇,是由广东省佛山市对口援建的。根据规划,水磨镇被打造成为具有羌族特色的旅游小镇。全镇年均接待游客超过500万人次,居民年均总收入也由2008年的1500元增长到现在的1万多元。

在水磨镇,感恩教育进家庭、进机关、进校园、进企业、进商铺、进农村、进景区“七进”行动开展得如火如荼,感恩情怀培育工作扎实推进。给陌生人一个善意的微笑,给别人力所能及的帮助,水磨镇人以力所能及的行动传递着爱的力量。

花果村

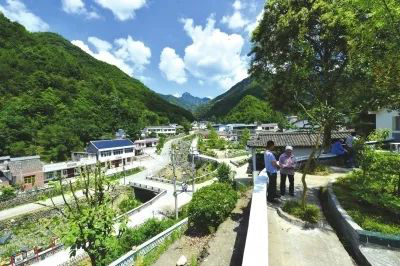

花果村新貌。 张长春摄

在青川县大院回族乡,柏油路直通大山深处的花果村。一座座特色农家新居掩映在薄雾之中,白粉墙、坡屋顶、健身广场、文化书屋、生态型垃圾处理工程等一应俱全……一个宜商宜居、特色鲜明、充满活力的少数民族特色村寨正在崛起。

从2010年开始,在震后重建的基础上,当地政府在花果村开展了大规模的基础设施建设,建成了全县第一条通村柏油路,还建设了土鸡、长毛兔、肉牛等养殖基地,发展银杏、核桃、魔芋等种植产业。如今的花果村,许多村民都住进了楼房,冰箱、彩电、空调等家用电器已经成为村民的“标配”,民族团结、共同致富的氛围更加浓厚。

牟托村

牟托村里表现村民日常生活的彩绘。肖路摄

牟托,在羌语中意为“太阳”。坐落在阿坝州茂县南新镇西南端的牟托村,如今已经成为美丽乡村。

走进牟托村,绿树掩映的别墅式民居既保留了“依山而居、垒石为室”的羌族建筑传统,又富有现代感。

在灾后重建过程中,牟托村以“生态、绿色、健康”为主题,规划建设了生态观光农业园区;利用天然山泉水,发展集观赏、垂钓、休闲为一体的特色鱼类养殖;按照“一村一品”发展思路,种植特色果、精品菜。同时,充分挖掘羌族文化特色,发展民俗乡村旅游,拓宽了村民的增收渠道。

在牟托村民族文化活动中心,村民们自发组织的民间文艺表演队常常带来精彩的演出。用村民的话说,现在的生活真是过得有滋有味。

10年来,牟托村人从倒塌的废墟上坚强地站起来,岷江河畔的“太阳村”焕发出勃勃生机。

石椅羌寨

坐落在青山绿水中的石椅羌寨,仿佛一处“世外桃源”。王波摄

“眼泪哭干不再流,生离死别不悲伤,心儿伴着真情走,大爱更比长城长……”

在北川羌族自治县曲山镇石椅村,流传着这样一首歌谣,它体现了村民们在援建者的帮助下,从悲伤到奋进的心路历程。

石椅村,又名石椅羌寨。10年间,这里发生了翻天覆地的变化:果林茂盛,山涧清澈,硬化路通到了青瓦木檐的民居前,鸡犬相闻,宛如世外桃源。依托山寨的环境优势和原有的水果种植基础,村里成立了水果合作社并注册了商标,村民走上了“特色水果种植+农家乐”的发展之路。根据北川县提出的鼓励建设原生态羌寨、在产业发展中保护传承优秀传统文化的工作思路,石椅村组织村民成立了北川石椅羌寨羌俗旅游股份有限公司,聘请职业经理人,建设羌族非物质文化遗产保护中心和羌族文化培训基地,发展羌族文化特色乡村旅游。2017年,该村农民人均可支配收入达1.65万元。

伊纳羌寨

伊纳羌寨积极打造“清凉避暑羌寨”。 杨全春摄

走进位于北川羌族自治县桂溪镇渭沟村的伊纳羌寨,古朴的民居在山水间随地形错落有致地分布。寨内公共服务设施齐全,还有祭祀塔、祈福台等羌族传统文化建筑。村民们在树下绣羌绣、跳沙朗舞,怡然自得。

近年来,伊纳羌寨依托近城、近景、近路的区位优势和自然资源,积极打造“清凉避暑羌寨”,发展休闲养老产业,带动群众增收致富。全域旅游的美好蓝图,正在变成现实。