一、基本信息

英文名:Guizhou Minzu University (GMU)

创办时间:1951年

类别:公立大学

学校类型:民族类

属性:省部共建大学、贵州省省属重点大学建设院校(2007年)

所属地区:中国 贵州贵阳

知名校友:唐世礼、唐建荣、蒙启良等

学校代码:10672

通讯地址:贵州省贵阳市花溪区花溪大道南段

二、简介

贵州民族大学创建于1951年5月17日,隶属贵州省人民政府,是新中国创建最早的民族院校之一,是贵州省重点建设高校、贵州省人民政府和国家民委共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀等次高校,也是接收中国政府奖学金来华留学生的高等院校。学校现有两个校区,花溪校区坐落于山清水秀、被誉为“高原明珠”的贵州风景名胜区贵阳市花溪区,大学城校区坐落在产城融合创新、生态文明示范的贵安新区,占地面积共2825亩、校舍面积共73万平方米。学校有纸质图书214万册、电子图书115万册、数字资源33TB、电子期刊1.6万种。

学校拥有一支结构合理、发展趋势良好的师资队伍。现有教职工1571人,其中正高职称人员180人(其中二级教授13人),副高职称人员563人;具有博士学位人员302人,硕士学位人员809人,博士生、硕士生指导教师431人。其中,有国家“万人计划”领军人才、“百千万人才工程”国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、中宣部文化名家暨“四个一批”人才、中国工艺美术大师、享受国务院特殊津贴专家、教育部新世纪优秀科技人才、贵州省核心专家、贵州省高校哲学社会科学“黔灵学者”、贵州省省管专家、享受省政府特殊津贴专家、贵州省高校哲学社会科学学术带头人、贵州省高校教学名师等近百人。

学校面向全国招生,现有全日制在校生20722人,另有合作办学独立学院本科生11013人。自建校以来,为社会输送10万余各级各类人才,成为贵州乃至西南地区各行业和学科领域的骨干力量。

经过67年的建设发展,学校已经发展成为以人文科学、社会科学、工学为主要学科,经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等9个学科相互支撑、协调发展的综合性大学;形成了以本科教育为主体,研究生教育、预科教育、继续教育协调发展的办学格局。学校设有商学院、法学院、民族学与社会学学院、马克思主义学院、民族文化与认知科学学院、文学院、外国语学院、传媒学院、数据科学与信息工程学院、机械电子工程学院、化学工程学院(民族医药学院)、生态环境工程学院、材料科学与工程学院、建筑工程学院、旅游与航空服务学院、音乐舞蹈学院、美术学院、体育与健康学院等19个学院;设有预科教育学院、继续教育学院(高等职业技术学院)、研究生院、国际教育学院等管理与教学机构;设有合作办学独立学院人文科技学院;建有信息与数据中心、工程技术人才实践训练中心、图书馆、学报等教学辅助单位。

学校目前设有74个普通本科专业,10个一级学科硕士点,52个二级学科学术型硕士点,9个专业学位硕士点, 1个一级学科博士点,5个研究生工作站。国家级建设平台有4个国家级特色专业,3个国家级专业综合改革试点,1门国家级精品视频公开课。有2个国家民委重点学科,3个国家民委人文社科研究基地;有3个区域一流学科,12个省级重点学科(其中5个省级特色重点学科),3个区域一流专业,8个省级特色专业,7个省级专业综合改革试点,3个区域一流课程群;有2个省级重点实验室,4个省级实验教学示范中心,2个2011省级“协同创新中心”,3个贵州省高校人文社科研究基地,4个省级研究生教育创新基地,2个省级人才培养基地;有2个区域一流师资团队,5个省级教学创新团队,1个省级科技创新人才团队。

学校十分重视科研工作。设有社会建设与反贫困研究院、民族地区公共政策研究院、贵州民族艺术研究院、贵州山地旅游与民族经济研究院、西南夜郎文化研究院、西南傩文化研究院、水书文化研究院、法学研究院、贵州民族科学研究院、贵州世居民族文化研究院、民族建筑设计研究院、贵州茅台镇酒文化研究院和“多彩贵州”文化协同创新中心、民族文化产业发展研究中心、民族文化大数据产业发展研究中心、喀斯特湿地生态研究中心。另外,贵州省民族文化学会、贵州省苗学会、贵州省布依学会、贵州省侗学会、贵州省彝学会、贵州省土家学会、贵州省仡佬学会、贵州省水家学会、贵州回族学会等9个省级民族学会及其研究机构均挂靠我校,形成了较强的民族民间文化与民族问题的研究矩阵。

近五年来,主持省部级以上科研项目819项,其中国家级科研课题86项,国家哲学社会科学研究重大招标项目2项,教育部哲学社会科学研究重大攻关项目1项;获省部级以上各类科研奖78项。教师在省级以上学术刊物发表学术论文5120余篇,其中SCI、EI、ISTP检索及核心期刊论文1288篇,出版专著206部。

目前,学校已建设成为贵州少数民族干部培训基地、贵州少数民族人才培养基地、贵州少数民族预科教育基地、贵州少数民族双语教学基地、贵州民族体育教学基地、贵州世居民族文化研究基地、法制与民族地区发展研究基地、贵州民族文化生态研究基地,成为贵州省经济社会发展重要智库。我校积极开展并探索校校、校企、校地、校所以及国际合作的协同育人机制和开放式办学的途径,有力地推动了我校的建设发展,为更好地服务少数民族和民族地区经济社会发展提供了有力支持。

学校重视国际交流与合作,先后与美国、英国、法国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、挪威、新加坡、荷兰、马来西亚等国家的高校和港、台地区大学建立了合作关系,开展互派留学生、学术交流、合作办学、教师培训和科研合作。现有来自美国、俄罗斯、日本、韩国、老挝、越南、柬埔寨、哈萨克斯坦、蒙古、泰国、马里、尼日利亚、加纳、卢旺达、孟加拉国、尼泊尔、塔吉克斯坦、乌克兰、赞比亚等23个国家留学生257人。

学校先后5次被国务院评为全国民族团结进步模范单位、2次被评为全国文明单位、16次被中宣部、团中央和国家教育部评为全国大学生优秀志愿者服务队和全国大学生社会实践先进单位,先后获全国‘三五’法制宣传教育先进单位、全国‘四五’法制宣传教育先进单位、全国节约型公共机构示范单位、教育部依法治校示范学校。校党委先后3次被评为全省先进党委,学校先后被评为贵州省民族团结进步先进集体、贵州省文明单位、贵州省精神文明建设先进集体、贵州省‘五五’法制宣传教育先进单位、贵州省优美校园、贵州省绿色大学。

学校历来得到党和国家领导人及中央有关部委、中共贵州省委、省人民政府的高度重视与亲切关怀,胡耀邦、江泽民、胡锦涛、温家宝、李瑞环等同志先后到我校视察。江泽民同志来我校视察时,作了“发展民族教育、加强民族团结”的题词,并为我校题写校名;我校50华诞,江泽民同志又为我校在内的全国几所民族院校共同题写了“努力发展民族教育,促进各民族共同繁荣”的题词;胡锦涛同志任贵州省委书记时亲自与我校师生在学校花溪校区共同植下“共青林”。

历经67年建设,贵州民族大学已发展成为贵州民族地区人才培养培训基地、科技研发基地、民族优秀文化传承创新基地、民族团结进步示范基地和民族地区经济社会发展新型智库。学校全面贯彻落实党和国家教育方针政策,始终秉承服务少数民族和民族地区,尤其是贵州(少数民族和民族地区)、服务国家特殊需求的办学宗旨,发扬“奋发蹈厉,庄敬自强”的民大精神,夯实基础、优化结构、突出特色,促进学校规模、结构、质量、效益协调发展,进一步提高教育质量、办学水平和办学层次,增强办学实力与综合竞争力,奋力向国内高水平一流民族大学迈进。

(数据更新于2017-09-06)

三、历史沿革

1951年3月,贵州省委、贵州省人民政府向西南军政委员申请成立贵州民族学院的请函。

1951年3月17日,西南军政委员会民族处同意成立西南民族学院贵州分院的通知。5月17日,举行开学典礼。开办普通干部政治班。

1952年,贵州省省委决定破土动工修建。成立民族文工团。

1953年初,学院从贵阳市普陀路迁至花溪,学校开办了民族政策研究班、干部轮训政治班、干部轮训文化班,共轮训了2480名少数民族在职干部。

1954年,学校开办干部轮训文化班,民族研究室成立。

1955年,学校开办预科初中部。

1956年,学校制订了十二年规划,陆续开办民族语文系、历史系、政治系、经济系、法律系、艺术系等,民族研究室扩大为处级单位,并逐步办成一所综合性民族大学。

1956年秋,学校开办了预科高中班、艺术中学部、民族语文班。省委和省政府决定将贵阳师范学院艺术科(包括全体教师及其设备)调整到贵州民族学院,成立贵州民族学院艺术系。

1956年10月,学校开办民族语文班。该班办了两期,第一期招收学生194人,有苗、布依两语种。

1957年,学校成立艺术师范专修科。

1958年,学校成立民族语文系。

1959年,贵州大学迁入民院的校址,贵州民族学院并入贵州大学后被撤销,按上级指示,民族研究室的全部人员和全部文物、资料并入贵州省少数民族研究所。

1974年,经国务批准恢复贵州民族学院。

1977年,学校开始恢复后第一届高考招生100人,成立中文系、政治系。

1981年,学校成立数学系。

1982年,学校成立干训部。

1983年,学校成立历史系。1984年,成立物理系,恢复成立艺术系。

1986年,学校成立法律系、管理系、马列主义教研室。

1988年,学校成立社会学系、预科部。

1989年,学校成立社会科学部(由马列主义教研室改建)。

1990年,学校成立中专部,外语系。

1991年,学校成立成人教育处。

1992年,学校成立函授部、化学系、傩文化研究中心。

1993年,学校成立委培部、旅游系、体育系。

1996年,学校成立成人教育中心(撤销成人教育处、函授部、委培部)。

1999年,学校通过教育部本科教学合格评估。

2001年,学校成立清溪学院。

2002年,学校清溪学院更名为人文科技学院。

2002年.学校成立民族文化艺术研究院。

2003年,成立预科教育学院(由预科部和中专部合并)。2004年,学校进行学科(专业)调整,成立西南夜郎文化研究院。

2006年1月,学校获得硕士学位授权单位,首批硕士专业6个。

2007年5月,学校入选贵州省省属重点大学建设行列。

2008年3月,贵州贵州省人民政府和国家民族事务委员会共建贵州民族学院在北京举行,被国家教育部评为本科教学工作水平评估优秀等次高校。

2009年6月,学校成为专业硕士学位培养单位。

2010年3月,学校获得硕士学科一级学位6个,下设35个二级学科。学校成立贵州世居民族文化研究院、法学研究院。

2011年5月,贵州民族学院建校六十周年在学校体育场举行。

2012年4月,贵州民族学院正式贵州更名为贵州民族大学。贵州贵州省人民政府正式下发贵州民族大学按照一校两校区建设文件。

2013年7月,贵州民族大学研究生院成立。成立贵州民族大学国际教育学院、民族文化产业发展研究中心。研究生处更名为研究生院。9月,贵州民族大学国际教育学院成立,并招留学生80人。

2015年,学校成立民族医药学院、民族文化与认知科学学院。

四、学术研究

1、科研机构

截至2016年3月,学校有贵州重点实验室2个,贵州省级实验室1个,国家民委人文重点社科研究基地1个,贵州省高校人文社科研究基地5个,贵州省级科技创新人才团队3个,独立建制的研究机构共有8所,挂靠学校的研究机构共有9所。

国家民委人文重点社科研究基地:贵州世居民族研究中心

贵州重点实验室:模式识别与智能系统省级重点实验室,喀斯特湿地生态监测研究省级重点实验室

贵州省级实验室:数学模型与信息处理省级实验室

贵州省级“协同创新中心”:民族地区社会建设与反贫困协同创新中心、现代民族药(苗药)协同创新中心

贵州省高校人文社科研究基地:贵州世居民族研究中心、民族文化生态研究中心、法制与民族地区发展研究中心、民族文化与民族地区社会管理创新研究中心、贵州民族医药研究中心

贵州省级科技创新人才团队:贵州省机器智能科技创新人才团队、数学建模及其应用创新人才团队、贵州省普通高等学校机器智能产品研发创新团队

2、科研成果

(1)科研项目

截至2016年3月,学校主持或参与省部级以上科研项目455项,其中国家级科研课题84项(含国家社科基金重大招标项目及委托项目子课题),国家哲学社会科学研究重大攻关项目2项,获省部级以上各类科研奖78项。教师在省级以上学术刊物上发表学术论文5000余篇,其中SCI、EI、ISTP检索及核心期刊论文1000余篇,出版专著200余部。

2015年,学校共获国家级项目24项(含国家社科重大招标课题子课题和特别委托项目子课题各1项),其中国家社科项目15项(含两个重大招标项目的子项目),国家自科项目9项,科研项目经费突破1000万元(含横向项目经费100万元)。省部级项目立项69项,其中教育部人文社科项目2项,省科技厅项目29项,省社科规划办项目8项,国家民委项目22项,团中央项目1项,文化部民族民间文艺发展中心项目1项,省古籍办项目2项,省领导圈示课题4项。此外,还获省教育厅项目42项,贵阳市规划项目2项,其他课题6项。

(2)学术资源

截至2014年12月,贵州民族大学图书馆纸质文献总量为187.12万册。图书馆拥有131.53万册纸质文献和27TB的电子资源,其中电子图书103万册,13个自建数据库。图书馆特色文献资源主要包括贵州世居民族文献、贵州地方文献资料、傩文化资料、民族文化藏品等。收藏了古老珍贵的少数民族古籍“水书”、“彝族古文献”、“布依族古文字文献”,以及汉文古籍3万4千余册;收藏了贵州世居少数民族文献资料约5万余册;拥有尚未公开出版发行的地方文献资料约4万件。“贵州世居民族文献数字图书馆”初步建成。

《贵州民族大学学报(社会科学版)》(原名《贵州民族学院学报(社会科学版)》,社会科学版,双月刊)创刊于1981年,学报曾获贵州省高校学报研究会首届评比二等奖(1994年),全国高校文科学报研究会学报评比“质量进步奖”(1999年)。1994年被北京大学图书馆等机构评为“民族学类核心期刊”。1998年,被中国社会科学院数据库等机构评为“核心期刊”。2010年十月,学报被全国高等学校文科学报研究会评为“全国高样优秀社科期刊”。

五、文化传统

1、校训:自强不息 全面发展

“自强不息”指自己自觉地努力向上,开拓奋进,永不懈怠,造福天下,振兴中华。 “自强不息”出自《周易•乾》:天行健,君子以自强不息。意为天体运行,周而复始,永不停息,君子应效法天,强制自己,努力奋进,坚持不懈,造福天下。

“全面发展”指自己自觉按照党和国家的教育方针要求,坚持为社会主义现代化建设服务,为人民服务,与生产劳动和社会实践相结合,成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。“全面发展”坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务,与生产劳动和社会实践相结合,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”。

“自强不息 全面发展”作为校训,意为贵州民大人要时时刻刻激励鞭策自己,自觉地努力向上,开拓奋进,永不懈怠;要按照党和国家教育方针的要求,坚持为社会主义现代化建设服务,为人民服务,与生产劳动和社会实践相结合,成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,为富民兴黔、振兴中华、造福民众,作出贡献。

“自强不息”,是我国儒家思想的精华,也是中华民族精神之核心。五千年来,它深植于古老的传统文化中,体现了中华民族的人格之美,塑造了绵延于世、坚强屹立于世界民族之林的中华民族之魂。

“全面发展”是马克思共产主义观的核心。马克思认为,社会主义就是“以每个人的全面而自由发展为基本原则的社会形式”。“全面发展”是“三个代表”重要思想、科学发展观和党的教育方针对高校的基本要求,也是十六大精神的重要体现。党的十六大报告指出:“党要承担起推动中国社会进步的历史责任”,就必须“推动社会全面进步,促进人的全面发展”,“形成全民学习,终身学习的学习型社会,促进人的全面发展”。

“自强不息 全面发展”作为校训。既体现几千年来中华民族精神的核心,又坚持了与时俱进,体现了“三个代表”重要思想和科学发展观和党的教育方针对高校的基本要求。

2、校园精神:奋发蹈厉 庄敬自强

贵州民族大学在艰难曲折中重建和发展,数十年如一日,凝炼成“奋发蹈厉,庄敬自强”的校园精神。“奋发蹈厉,庄敬自强”一语,就是对贵州民族大学在艰难困苦中奋进和拼搏精神的高度概括。

所谓“奋发”,是指精神振奋,情绪高涨;所谓“蹈厉”,是指手足齐动,踏地猛烈,形容精神奋发,意气昂扬。

有成语“发扬蹈厉”,语出《礼记•乐记》:“发扬蹈厉,大(太)公之志也。”孙希旦集解:“发扬蹈厉,以奋其武,将帅勇决之气也。”

“奋发蹈厉”,与“发扬蹈厉”同义。

所谓“庄敬”,端庄持重,踏实敬业。语出《礼记•乐记》:“致礼以治躬则庄敬,庄敬则严威。”

所谓“自强”,自己努力向上,永不懈怠。有成语“自强不息”,语出《财易•乾》:“天行健,君子以自强不息。”

校园精神与校训,同出一脉。它们一方面是对学校办学行为的一种规范,另一方面也是对学校全体成员在长期的教育实践中形成的相对稳定的精神状态和优良作风的高度概括。校园精神与校训,对内能创建一个积极健康、奋发向上,影响校内成员价值选择、人格塑造、思维方式、精神气质、道德情感、行为模式的大学氛围;对外则表现为大学的价值观和理想追求、精神风貌以及学校的个性和魅力所在。随着时代的发展,贵州民族大学历代师生,会不断丰富和完善这一内容,使我校办学精神发扬光大。

3、标志

2012年4月,我校更名贵州民族大学后面向社会广泛征集学校LOGO,在学校正式LOGO未启用前先用本LOGO。

创意特色:用象征民族字母“M”组成一个永远前进的视觉符号,17条多姿多彩的发展线条(其意为贵州省的17个世居民族),寓意了我省少数民族日新月异的进步与发展,外形的大圆象征各民族大团结,也有贵州字母“G”的含义。

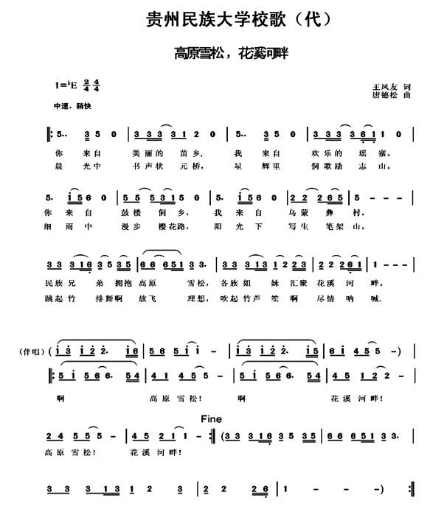

4、校歌

资料来源:贵州民族大学官网