一、基本信息

英文名:Qinghai Nationalities University(QNU)

创办时间:1949年12月、

类别:公立大学

学校类型:民族

属性:青海省人民政府与国家民族事务委员会共建高校、中西部高校基础能力建设工程

所属地区:中国 青海西宁

知名校友:马成效、梅卓、毛竹、谢旦等

学校代码:10748

学校地址:青海省西宁市八一中路3号

二、简介

青海民族大学坐落于青海省省会西宁市,创建于1949年12月,是青藏高原建立最早的高校、新中国建校最早的民族院校之一、全国首批获得硕士学位授予权单位。学校已形成具有本科教育、研究生教育、留学生教育、成人教育和职业教育的完备教育体系。青海师范高等专科学校和西宁铁路司机学校分别于2002年和2005年并入。

2011年,青海省人民政府与国家民委签订协议共建青海民族大学。2012年,教育部确定天津大学对口支援青海民族大学。2013年,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”项目高校。2017年,教育部增列厦门大学、中国人民大学对口支援青海民族大学。

学校现有25个学院、1个直属教学系部,学科专业设置涵盖文学、理学、法学、经济学、管理学、教育学、历史学、医学、工学九大门类;有58个本科专业、37个专科专业、10个硕士学位授权一级学科、78个二级硕士学位授权点、5个专业硕士学位点。学校有1个国家级实验教学示范中心、1名国家级教学名师、1个国家级教学团队、3门国家级精品课程、4个国家级特色专业、3个国家级科研机构;13个省部级重点学科,8个省级重点实验室,6个省级实验教学示范中心、43门省级精品课程和重点课程、9个省级科研机构和18个校级科研机构。

全校共有1184名教职工,其中专任教师726名,享受国务院特殊津贴专家14名,终身教授5名,教授、研究员178名,副教授、副研究员291名,专任教师中具有博士、硕士学位的教师553人。全国模范教师1名,优秀教师4名,国家级新世纪百千万人才1名,青海省“高端创新人才千人计划”杰出人才2名、领军人才10名、拔尖人才18名。

学校共有来自全国30个省、市、自治区的汉、藏、回、土、撒拉、蒙古等31个民族的13328名学生,其中本专科生9559名,博士、硕士研究生1488名。截至目前,学校已为国家培养了8.6万余名各民族合格人才。

近5年来,学校共承担各级各类科研项目691项,其中国家级、省部级320项;出版专著教材210部,发表论文1577篇,获省部级以上科研成果奖189项,为各级政府提供智库报告50余项。2016年我校首次获批国家社科基金重大招标项目和教育部哲学社科研究重大委托项目各1项。2017年度获批国家社科基金项目(含艺术基金项目)和自然科学基金项目共27项,其中获批国家社科基金重大招标项目1项。国家社科基金项目数在全国民族院校中排名第2位。学校编辑出版《青海民族研究》《青海民族大学学报》(哲学社会科学版、藏文版)和《青藏高原论坛》等4种国内外公开发行的学术性期刊,其中《青海民族研究》跻身北京大学、南京大学和中国社会科学院三核心期刊行列。

学校是教育部批准的外国留学生定点教育单位,目前有留学生300余人。学校与美国弗吉尼亚大学、德国德累斯顿工业大学、日本南山大学、马来西亚马来亚大学、蒙古国乌兰巴托大学、韩国韩 南大学和我国台湾中国文化大学等11个国家和地区的36所院校建立了合作交流关系。

(以上数据截止2017年11月10日)

三、历史沿革

1949年12月12日,青海民族学院的前身——“青海省青年干部训练班”成立。

1950年4月,“青海省青年干部训练班”改名为“青海省人民公学”。

1950年9月,“青海省人民公学”更名为“青海省民族公学”。

1956年9月,经国务院批准正式定名为“青海民族学院”成为青海省第一所高等院校。

1962年10月,青海师范学院、青海畜牧兽医学院和青海医学院并入青海民族学院。

1964年3月,国务院批复青海民族学院分设为青海民族学院和青海大学。

1979年5月,省委决定由省委书记扎西旺徐同志兼任青海民族学院院长,张济民同志任青海民族学院党委书记。学院招收第一届藏缅语族语言文学研究生。

1981年1月,国务院批准青海民族学院为首批授予硕士学位单位。

1993年7月,青海民族学院获得外国留学生学历培养权和学位授予权,开始对外招生。

2000年11月,省委、省政府决定将青海师范高等专科学校并入青海民族学院,组建青海职业技术学院。

2002年4月,青海职业技术学院实质性整合到青海民族学院。

2003年11月,顺利通过教育部本科教学工作水平评估

2005年5月,西宁铁路司机学校整体并入青海民族学院。

2009年3月,经教育部批准,学校更名为青海民族大学。

2012年,教育部确定天津大学对口支援青海民族大学。

2013年5月,被确认为中西部高校基础能力建设工程入选高校。

四、学术研究

1、科研机构

据2017年3月官网资料显示,学校建有1个国家级科研机构、8个省级重点实验室、9个省级科研机构和18个校级科研机构。

省部共建高校基础实验室:中藏药工艺学研究综合实验室、青藏高原民族药物现代化教学科研综合实验室、应用化学重点实验室、青藏高原资源微生物重点实验室、广播电视传媒实验室、通信工程实验室等。

省级重点实验室:青海省土地资源勘测与规划重点实验室、青海省生物化学工程重点实验室、青海省青藏高原植物资源化学研究重点实验室、青海省药物分析学重点实验室、青海省应用物理化学重点实验室、青海省生物技术与分析测试重点实验室、青海省网络综合重点实验室、青海省高原能源与环境工程重点实验室等。

2、科研成果

据2017年3月官网资料显示,近5年,学校共承担各级各类科研项目444项,其中国家级、省部级225项。

2015年,学校共获批12项国家级、27项省部级课题,其中首次获批国家国际科技合作专项项目,各类科研资助经费1085.5万元。结项的26项社科项目中,国社6项为良好;结题验收的42项自然科学项目中,国际先进水平4项,国内领先水平7项。获得“青海省专利奖励”2项,获批专利数创新高。

2013年,“青海蕨麻1号”原种及栽培技术实现成果转化校企合作协议正式签订。

3、学术资源

(1)学报期刊

学校编辑出版了《青海民族研究》、《青海民族大学学报》(哲学社会科学版)、《青海民族大学学报》(藏文版)和《青藏高原论坛》等4种国内外公开发行的学术性期刊,其中《青海民族研究》是青海省哲学社会科学类唯一的国家级核心期刊。

(2)馆藏资源

截至2013年底,青海民族大学图书馆馆藏(含各院、系资料室)各类文献128万册,其中有关少数民族研究方面的图书21万余册,少数民族文字图书9万余册,藏文大藏经1667函;汉文古籍 3166 部(其中善本 380 部)78750册;《南辉西献图二十幅》等21部古籍入选《国家珍贵古籍名录》。

五、文化传统

1、标识

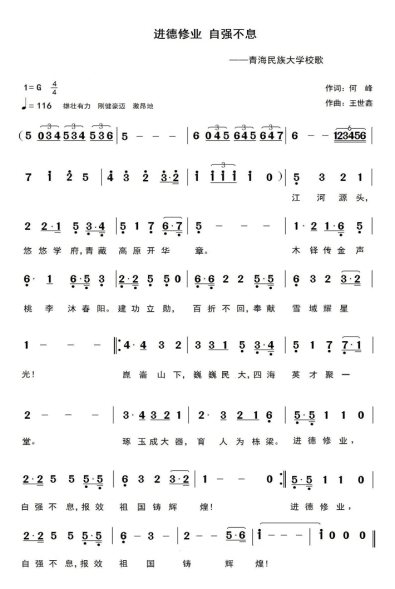

2、校训:进德修业 自强不息

3、校风:团结 勤奋 求实 创新

4、教风:博学 善教 爱才 乐育

5、学风: 立志 进取 好学 力行

6、校歌

资料来源:青海民族大学官网