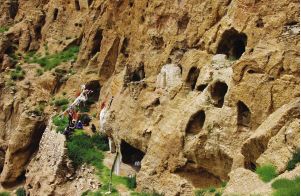

恰姆石窟全景

恰姆石窟早期壁画

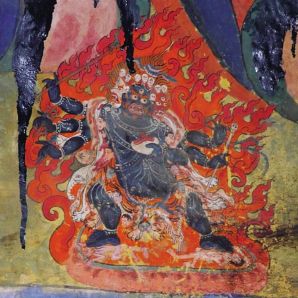

恰姆石窟晚期壁画

恰姆石窟残存的背光

恰姆石窟是西藏考古史上极其重要的发现,被誉为“2011年中国十大考古发现”之一,也是近两年西藏石窟研究中一颗闪亮的新星。它位于喜马拉雅山中段北麓中国、印度与尼泊尔三国的交界处。有学者认为,印度僧人阿底峡尊者受邀到卫藏地区弘法时,可能经过恰姆石窟并有过短暂停留。

虽然恰姆石窟自本世纪发现后被重视,但它在位于海拔4500米至5300米的果美山上沉睡得太久了,就连在山下生活了70多年的村主任也无法说清它的来历。

从西藏定结县恰姆村出发,在蘑菇般的冻土草甸间延伸的公路到了一座大沙山前便终止。这座大沙山就是果美山。它西边被季风扬起的风沙掩没,看起来像是线条平缓的大沙丘,恰如村主任介绍果美山的藏语意思:平缓的无头山。顺着羊肠小道从大沙丘出发,绕过一堵坚硬的砂砾土质断梁,在断崖之中,一片石窟突然“跳”入眼中,这是恰姆石窟群的东北面。这堵断梁档住了风沙的入侵,保护了石窟,也让其成为隐秘之地。石窟南面,给曲河缓缓流过,是它千年的冲刷,形成这近乎直立的断崖。

这片石窟内部黑乎乎的,似乎有人在此长期居住。村主任说,1968年前,恰姆村村民就居住在这里。1968年天降暴雨,给曲河上游的两座堰塞湖湖岸坍塌,湖水淹没、冲刷过石窟。事后,政府在给曲河平坦的河岸建了新村。于是,村民们搬离世代居住的石窟,在今天的恰姆村开始新的生活。

山腰的崖壁上有近20座石窟,其中一个石窟内绘有壁画。到达石窟的道路因长年雨水侵蚀,早已无迹可寻。在相机长焦镜头的拉近下,可以看到一幅用蓝、红、白三色绘制而成的“藏八宝”图。

果美山南脊崖壁上的石窟群中,有3个窟绘有壁画。顺着台阶爬到最高处的石窟,被熏成黑色的窟顶下,四方形窟室四壁看起来崭新的壁画呈现在眼前。壁画的内容是“莲师八相”与四壁观音无量寿等神佛。窟顶是藤蔓交叉的钱币孔方团花,周围有帷幔边框,窟顶如同悬挂的彩帐。村主任用手电筒照着钱币孔方,让我们看孔方里画的狮子,它们跳跃、回首、伸足,充满了动感。他说,孔方里的狮子每个都不同,有1000种。

南崖下方的石窟从外表上看十分普通。因崖体坍塌,原有的窟门已经损坏。窟门两侧及上方的泥皮壁面也已脱落,露出砾石泥土。整个石窟如同张开的四方圆顶帐篷,残存的悬塑背龛一块块贴在帐篷壁上,大大小小的背光有30多个。石窟南、北、西三壁的背光与地底之间,塑着高浮雕的瑞兽:分别是南壁下的高浮雕双马和双象,北壁的一对孔雀与一对金翅鸟,西壁的双头相对的狮子。这些动物都是支撑曼陀罗或圆形坛城五方神灵莲座的瑞兽,可以确定此窟是展示金刚界曼陀罗坛场的佛教石窟。

背光边框为数不多的壁画也是关注的焦点,热带的棕榈树、阔叶藤蔓植物与穿长袍戴皮帽的冬装人物一起出现在上面。在南壁上层背光与下层背光之间,密密麻麻贴满了擦擦。只是时光流逝,脱落的擦擦在墙面上留下白色的斑驳印记。

金刚界曼陀罗窟的上方,还有一个被村主任称为“会议厅”的隐秘石窟,需手脚并用才能爬上去。它是一座不规则洞窟,分为前后室和侧室。后室是接近圆形的穹窿顶石窟,壁画已脱落殆尽,窟室中央残存约80厘米高的T型台座,台座前方留有绘画痕迹。窟内墙壁上雕凿有数个能容一人修习的附属小龛,可能是当时僧人禅定修法所用。

爬上果美山的山顶,村主任说天气好时,能看到北面乃甲切木石窟所在的山体,其窟内保存的彩塑金刚界坛城具有很高的艺术价值。两个石窟最精彩的部分,都是以雕塑形式供奉金刚界曼陀罗。

从大的地理单元看,恰姆石窟与乃甲切木石窟所在地理位置恰为西藏西部阿里、卫藏腹心区域与印度、尼泊尔、锡金的连接区域。在其西部的阿里和北部的拉孜县、日喀则市及东部的康玛县等,都有同样或类似题材的金刚界五部佛及神众的图像,它们之间显然存在一定的联系。

资料来源:中国民族报